Oggi ho ricevuto dal mio medico di famiglia la comunicazione che posso effettuare la vaccinazione anti-Covid e quella antinfluenzale. Un promemoria che può sembrare ordinario, ma che in realtà tocca un nodo cruciale della sanità pubblica: il valore della prevenzione vaccinale in una società che, dopo la pandemia, rischia di abbassare la guardia.

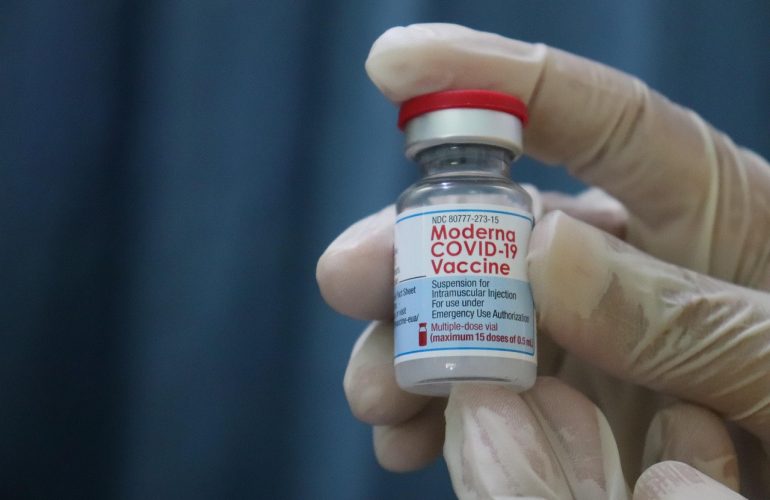

Le campagne vaccinali che partono in questi giorni in Piemonte — e in gran parte d’Italia — rappresentano un momento chiave per consolidare l’immunità della popolazione contro due virus che continueranno a circolare: l’influenza stagionale e il SARS-CoV-2. Entrambi possono colpire duramente le persone fragili, gli anziani e chi vive con patologie croniche. La possibilità di co-somministrare i due vaccini, offerta da Asl e farmacie, è una misura di buon senso: semplifica l’accesso, riduce le resistenze logistiche e aumenta le coperture.

La vaccinazione è, prima di tutto, un atto di sanità pubblica. Ogni singolo individuo che sceglie di immunizzarsi contribuisce a interrompere le catene di trasmissione, riduce il rischio di epidemie e alleggerisce il carico sul sistema sanitario. Non è retorica, ma epidemiologia di base. Il principio dell’immunità di comunità — tanto citato quanto spesso frainteso — descrive esattamente questo: quando una quota sufficientemente ampia della popolazione è protetta, anche chi non può vaccinarsi beneficia indirettamente di quella protezione. È la forma più concreta di solidarietà sociale che la medicina moderna ci consenta di esercitare.

L’influenza stagionale non è una banale febbre invernale, ma un’infezione respiratoria che, ogni anno, provoca milioni di casi gravi nel mondo e migliaia di decessi evitabili. In Italia, nelle stagioni peggiori, i morti correlati all’influenza superano le 8.000 unità. La vaccinazione non elimina completamente la possibilità di ammalarsi, ma riduce drasticamente il rischio di forme severe e complicanze. Lo stesso vale per il Covid-19, che continua a circolare in forme meno aggressive ma tutt’altro che irrilevanti, soprattutto nei soggetti anziani o immunocompromessi.

Negli ultimi anni, la sfida non è più solo sanitaria ma anche comunicativa. Dopo la fase acuta della pandemia, si è diffuso un certo senso di stanchezza, talvolta accompagnato da diffidenza verso le istituzioni sanitarie e la scienza. È un fenomeno globale, che l’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce “vaccine fatigue” — una sorta di affaticamento psicologico nei confronti della prevenzione. Eppure, le evidenze scientifiche non lasciano spazio a equivoci: la vaccinazione resta una delle più efficaci strategie di salute pubblica mai sviluppate.

Ogni anno, secondo l’OMS, i vaccini prevengono circa 4-5 milioni di morti. È un dato impressionante, che racconta non solo un successo medico ma anche un trionfo della cooperazione scientifica internazionale. Dalla scomparsa del vaiolo alla quasi eradicazione della poliomielite, i vaccini hanno cambiato il corso della storia. Tuttavia, la memoria collettiva è corta: quando una malattia sparisce, spesso sparisce anche la percezione del rischio, e con essa la motivazione a vaccinarsi. È il paradosso del successo della prevenzione.

Sul fronte della sicurezza, la farmacovigilanza europea e italiana mantiene standard tra i più alti al mondo. Tutti i vaccini in uso passano attraverso un processo di valutazione estremamente rigoroso: studi preclinici, tre fasi di sperimentazione clinica e monitoraggio post-marketing continuo. Gli effetti collaterali gravi sono rarissimi — nell’ordine di uno su centinaia di migliaia o milioni di dosi — e vengono sempre bilanciati da benefici ampiamente superiori. Il rischio zero non esiste in medicina, ma la vaccinazione si avvicina più di ogni altra pratica sanitaria a un rapporto beneficio/rischio ottimale.

È quindi sorprendente constatare come, nel dibattito pubblico, argomentazioni prive di fondamento riescano ancora a generare esitazione vaccinale. La disinformazione, amplificata dai social media, sfrutta l’emotività e la sfiducia per insinuare dubbi. Ma la scienza non si fonda sulla percezione: si fonda sui dati, sulla replicabilità e sulla revisione tra pari. È proprio questo rigore che rende affidabili le raccomandazioni dell’Aifa, dell’Istituto Superiore di Sanità e delle principali società scientifiche internazionali.

La vaccinazione antinfluenzale e quella anti-Covid non sono in competizione, ma complementari. Entrambe mirano a ridurre la circolazione dei virus respiratori nei mesi più critici, proteggendo in particolare i soggetti più vulnerabili. La possibilità di co-somministrazione è sostenuta da studi che ne confermano sicurezza ed efficacia, evitando la necessità di appuntamenti separati. È un esempio di come la sanità pubblica possa evolversi in direzione della semplicità e dell’efficienza, senza sacrificare la qualità.

C’è poi un aspetto culturale spesso trascurato: la vaccinazione è una forma di fiducia. Fiducia nella scienza, nella medicina e nelle istituzioni che ne applicano le conoscenze. Fiducia anche nella comunità, perché la salute non è mai un fatto puramente individuale. In un sistema interconnesso come il nostro, ogni scelta di protezione personale ha un effetto collettivo. La pandemia lo ha mostrato con chiarezza brutale: la vulnerabilità di uno diventa rapidamente la vulnerabilità di tutti.

Ci sono paesi nel mondo in cui il diritto alla salute non è rispettato

Quando tra pochi giorni mi recherò in farmacia per ricevere la doppia vaccinazione, non penserò a un obbligo, ma a un diritto: il diritto di vivere in una società che ha scelto la scienza come strumento di progresso e tutela. In fondo, vaccinarsi significa anche questo: partecipare consapevolmente a un progetto comune, quello di mantenere il fragile equilibrio della salute pubblica.

La medicina oggi ci offre strumenti potenti, ma la loro efficacia dipende dalla nostra capacità di usarli con intelligenza e senso civico. E tra questi strumenti, nessuno ha dimostrato nel tempo di essere più sicuro, più efficace e più democratico del vaccino.

Comments