Secondo una leggenda urbana che sta circolando sui social, quando negli anni ’80 giravi la manopola del televisore e vedevi quella neve nera e bianca tra un canale e l’altro, stavi in realtà guardando… il Big Bang.

Wow. Altro che “Drive In”, altro che “Colpo Grosso”: avevi in salotto l’eco della nascita dell’universo.

Peccato che non sia proprio così.

La favola della neve cosmica

La leggenda urbana racconta una storia affascinante: milioni di persone avrebbero inconsapevolmente osservato la radiazione cosmica di fondo — il residuo del Big Bang — ogni volta che il televisore analogico perdeva il segnale. È un’immagine bellissima, degna di un documentario di Piero Angela con la colonna sonora di Vangelis.

Ma la realtà è un po’ più prosaica. Quella neve che copriva lo schermo era quasi tutta spazzatura elettronica: interferenze terrestri, disturbi atmosferici, rumore interno dei circuiti. E sì, da qualche parte lì dentro c’era anche un pizzico di radiazione cosmica. Ma parliamo di meno dell’1% del disturbo totale. Insomma: il Big Bang c’era, ma annegato in un mare di “rumore” molto più banale.

Una “licenza poetica” che diventa leggenda urbana

Dire che “hai visto il Big Bang in TV” è come dire che “hai toccato la Luna” solo perché tieni in mano un sasso grigio. Tecnica narrativa affascinante, certo. Ma scientificamente è fuorviante.

Non esisteva nessuna immagine riconoscibile, nessuna “finestra sull’universo primordiale”. Solo pixel impazziti e fruscii che, a voler essere onesti, sembravano più l’audio di un walkie-talkie difettoso che l’eco del cosmo.

Perché la scienza non ha bisogno di fiabe

Il problema non è rendere la scienza affascinante: il Big Bang lo è già, senza bisogno di trasformare i televisori di nonna in radiotelescopi della NASA. La radiazione cosmica di fondo è stata misurata e mappata con strumenti sofisticatissimi, dai satelliti COBE e WMAP fino a Planck, che hanno svelato dettagli minuscoli della struttura dell’universo.

Paragonare quella precisione cosmologica alla neve analogica della TV è come confrontare un’orchestra sinfonica con un citofono rotto.

Quindi no, non hai visto il Big Bang la sera che tuo padre aggiustava l’antenna sul tetto gridando “Prova ora!”.

Hai visto soprattutto il caos del mondo terrestre, condito con una microscopica spolverata di universo primordiale.

Che è già una cosa bellissima — ma non abbastanza per giustificare un titolo da fantascienza.

La radiazione cosmica di fondo: l’eco del Big Bang

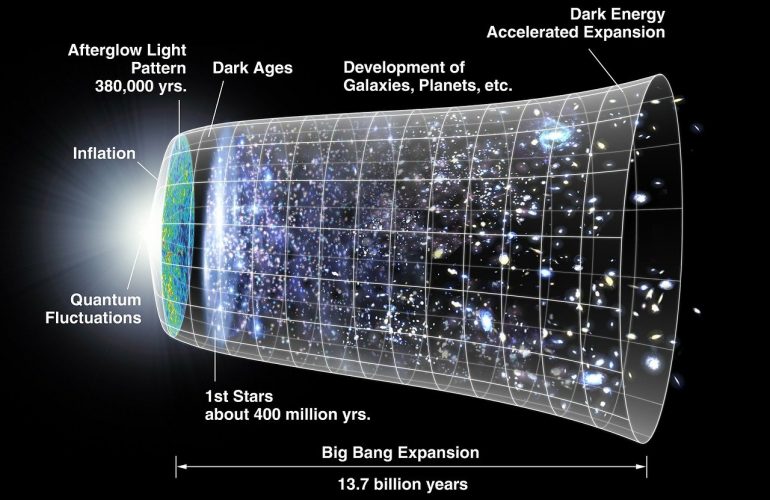

La radiazione cosmica di fondo a microonde (CMB, Cosmic Microwave Background) è una delle prove più importanti a sostegno della teoria del Big Bang. Si tratta di una debolissima radiazione elettromagnetica che permea l’intero universo, residuo del calore primordiale sprigionato circa 380.000 anni dopo il Big Bang, quando la materia e la radiazione si separarono permettendo alla luce di viaggiare liberamente nello spazio.

Origine della CMB

Nei primissimi istanti dopo il Big Bang, l’universo era estremamente caldo e denso: protoni, elettroni e fotoni formavano un plasma opaco. I fotoni venivano continuamente diffusi dalle particelle cariche, senza possibilità di propagarsi liberamente.

Quando l’universo si espanse e si raffreddò fino a circa 3000 K, protoni ed elettroni si combinarono per formare atomi neutri (processo detto ricombinazione). A quel punto, la radiazione poté liberarsi e viaggiare nello spazio. Quella luce primordiale, allungata dall’espansione cosmica, oggi ci raggiunge come radiazione a microonde con una temperatura media di 2,7 K sopra lo zero assoluto.

Caratteristiche principali

-

Uniformità: la CMB è quasi identica in tutte le direzioni, a dimostrazione che l’universo primordiale era estremamente omogeneo.

-

Anisotropie: piccolissime variazioni di temperatura (dell’ordine di una parte su 100.000) rivelano le “impronte” delle prime fluttuazioni di densità, da cui nasceranno galassie e ammassi di galassie.

-

Spettro: la CMB segue un tipico spettro di corpo nero, confermando l’origine termica di questa radiazione.

Come si rileva

La radiazione cosmica di fondo è estremamente debole e invisibile all’occhio umano. Per rilevarla, gli scienziati usano strumenti sensibili alle microonde, sia da terra che dallo spazio:

-

Radiotelescopi terrestri: il primo rilevamento avvenne nel 1965 con l’antenna di Holmdel (New Jersey), da parte di Arno Penzias e Robert Wilson, che inizialmente interpretarono il segnale come un “rumore” indesiderato.

-

Satelliti cosmologici: missioni come COBE (1989), WMAP (2001) e Planck (2009) hanno misurato con estrema precisione la temperatura e le anisotropie della CMB, fornendo dati cruciali sulla geometria, la composizione e l’età dell’universo.

-

Tecniche moderne: oggi la CMB si rileva con bolometri superconduttivi e antenne criogeniche, capaci di misurare variazioni di temperatura di pochi microkelvin.

Perché è importante

La radiazione cosmica di fondo è una vera e propria fotografia dell’universo bambino. Analizzarla permette di:

-

stimare l’età dell’universo (~13,8 miliardi di anni);

-

capire la sua composizione (materia ordinaria, materia oscura, energia oscura);

-

testare modelli cosmologici e teorie sull’inflazione primordiale.

In sintesi, la radiazione cosmica di fondo è l’eco fossile del Big Bang, una luce antichissima che ci racconta come è nato e come si è evoluto l’universo.

Comments