Il Liceo Norberto Rosa di Bussoleno ha ospitato ieri la Giornata della Scienza 2025, una mattinata densa di esperimenti, dimostrazioni e divulgazione, che ha trasformato l’intero istituto in un laboratorio aperto alla scoperta. Protagonisti assoluti gli studenti, che hanno presentato con passione e rigore i propri progetti scientifici davanti a una giuria qualificata: Diego Guenzi, ricercatore del CNR-IRPI, Federico Aru, Presidente della Pro Loco Bussoleno, Oscar Bellone del Rotary Club Susa e Valsusa, Giuseppe Graffi medico specialista in geriatria a Susa, Massimo Auci, fisico ricercatore e Direttore Scientifico della Rivista Gravità Zero, e infine l’autore di questo articolo Claudio Pasqua, Giornalista Scientifico e Direttore della rivista Gravità Zero. Durante la premiazione ha poi preso la parola anche il Sindaco di Bussoleno, Antonella Zoggia lodando l’iniziativa che da oltre 10 anni rende omaggio al merito dei ragazzi.

L’evento è stato presentato dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Anna Giaccone, con l’organizzazione curata dalla Vicaria, prof.ssa Carmen Tiriello. L’iniziativa ha potuto contare sulla preziosa collaborazione del Comune di Bussoleno, dell’UNItre di Susa, del Rotary Club Susa e Val di Susa, e del network scientifico e culturale Gravità-Zero.

La presenza in giuria di due ex allievi del Liceo Norberto Rosa, il Dott. Giuseppe Graffi e Diego Guenzi, Ph.D., professionisti affermati in ambiti diversi e appartenenti a due generazioni differenti ha infine offerto un prezioso spunto di riflessione intergenerazionale, sottolineando il valore formativo dell’istituto scolastico, che vanta una lunga e prestigiosa tradizione educativa sul territorio della Val di Susa, sin dalla fondazione del Regio Ginnasio avvenuta nel 1860.

L’evento ha rappresentato una vera e propria festa della conoscenza, in cui la scienza è diventata esperienza viva, tra fisica, energia, meccanica e tecnologie emergenti.

I vincitori: quando la scienza incontra la manualità, il pensiero critico e la creatività digitale

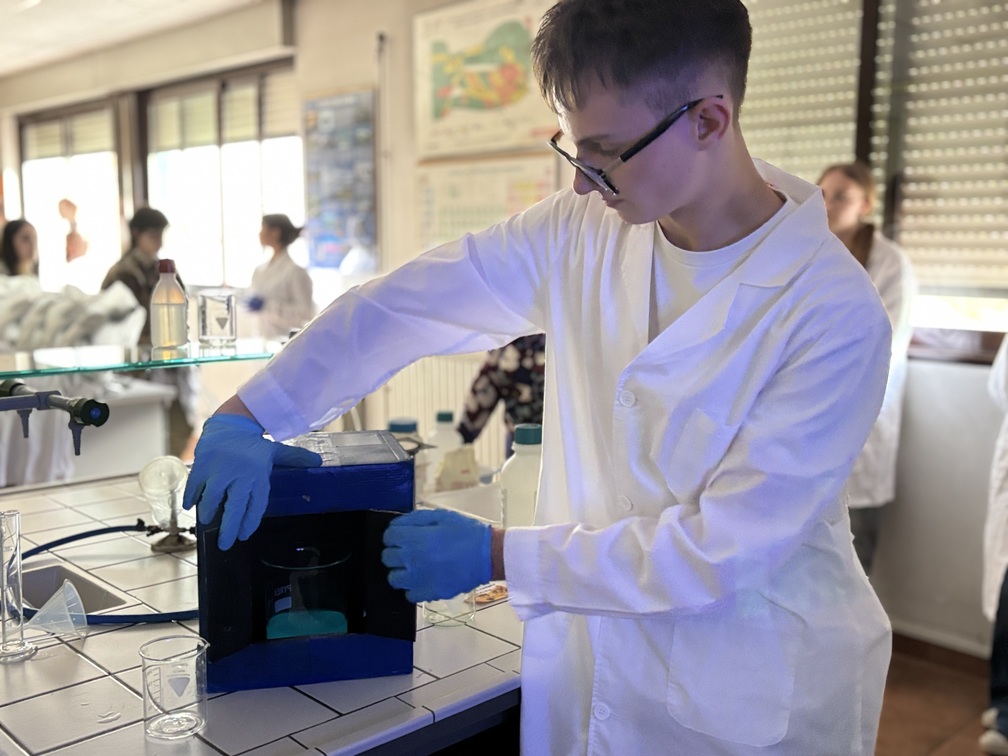

Il primo premio è andato a Mattia Prinetto, che ha saputo coniugare rigore teorico e capacità pratica.

Il suo progetto “La radioattività che ci circonda” ha incluso un’esposizione dettagliata sulle principali sorgenti naturali di radiazione, rilevate grazie a due dosimetri ambientali (contatori Geiger).

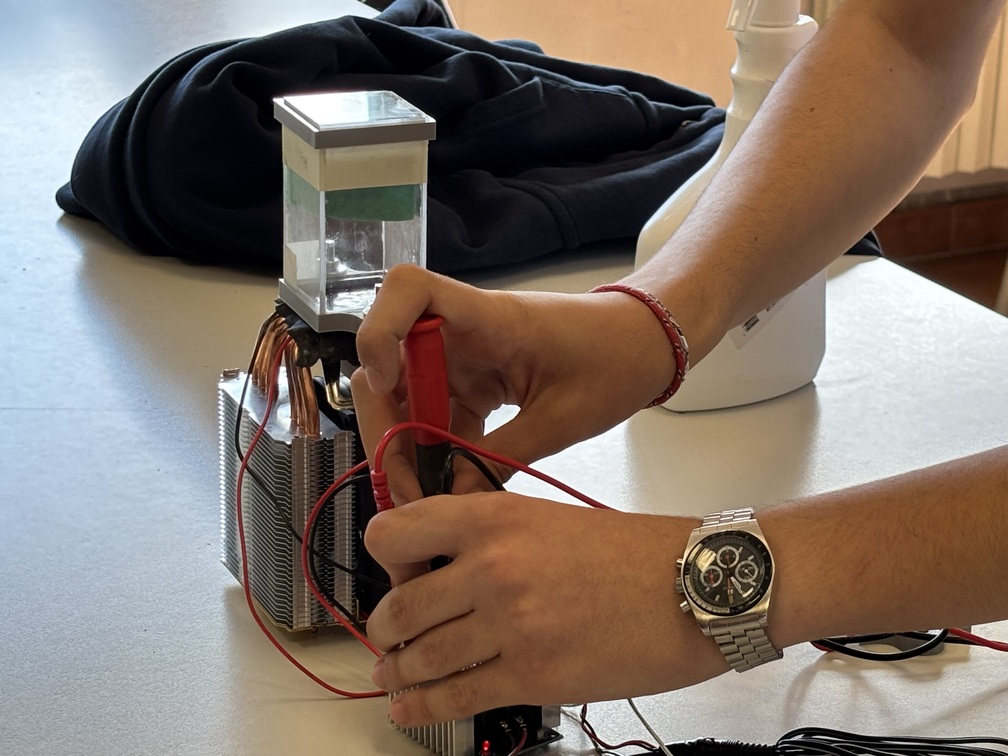

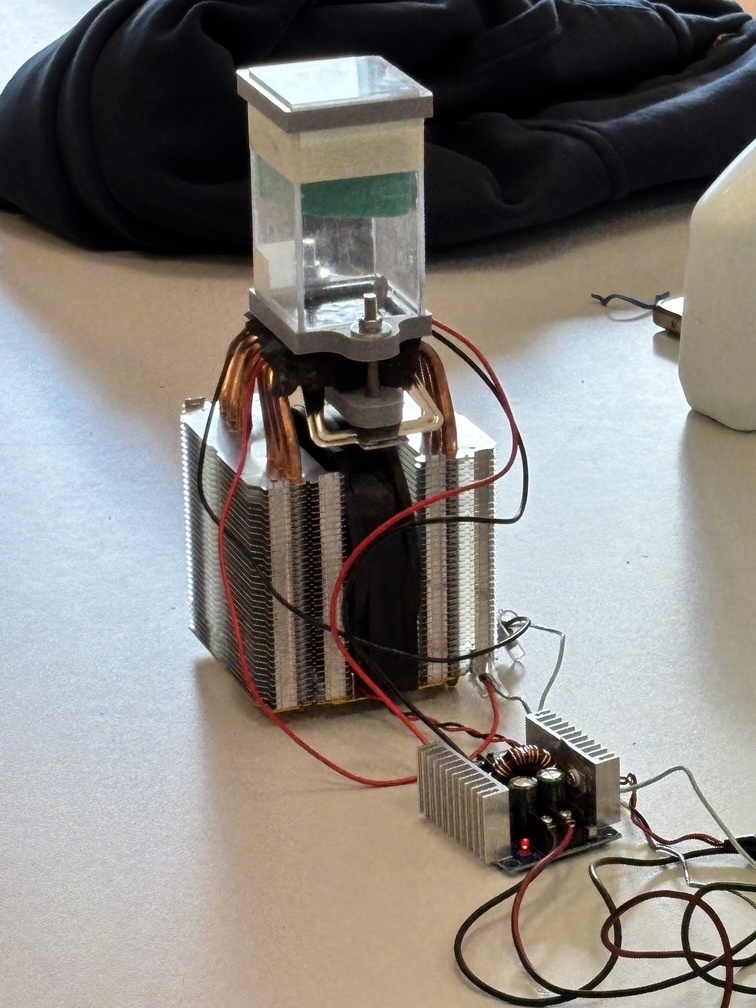

L’esposizione è proseguita con la presentazione del progetto autocostruito di una camera a nebbia realizzata con componenti riciclati.

Questo modello di camera a nebbia è uno strumento composto da un contenitore trasparente, realizzato in plexiglass, che funge da camera di visualizzazione. Questo contenitore è sigillato ermeticamente per mantenere al suo interno un ambiente di vapore in stato di soprasaturazione. Nella parte inferiore della camera si trova un sistema di raffreddamento che impiega tubi di rame, noti come heat pipes, collegati a un dissipatore. Questo sistema può essere basato sull’uso del ghiaccio secco oppure – come avvenuto in questo caso – su delle piastre Peltier, che crea un gradiente termico tra la base, che è molto fredda, e la parte superiore che rimane a temperatura ambiente. Questo gradiente è essenziale per mantenere il vapore in condizioni tali da condensarsi attorno a nuclei di condensazione.

Il principio di funzionamento si basa sulla creazione di un vapore soprasaturo, spesso ottenuto con alcool isopropilico, introdotto nel contenitore trasparente. Il raffreddamento della base provoca la condensazione del vapore attorno a particelle cariche che attraversano la camera. Quando una particella come un’alfa o una beta, proveniente da una sorgente radioattiva vicina, passa attraverso il vapore, ionizza le molecole presenti. Questi ioni fungono da centri di condensazione, attorno ai quali il vapore si condensa formando goccioline visibili che delineano la traiettoria della particella.

La camera trasparente consente di osservare direttamente queste tracce e, in alcuni casi, anche di fotografarle. Per facilitare l’osservazione, si utilizza una sorgente luminosa laterale, non visibile nell’immagine, che mette in risalto le tracce nel vapore. Al termine di ogni rilevazione, il campo elettrico generato dal modulo elettronico può essere utilizzato per eliminare gli ioni residui, consentendo così alla camera di essere pronta per un nuovo ciclo di osservazione.

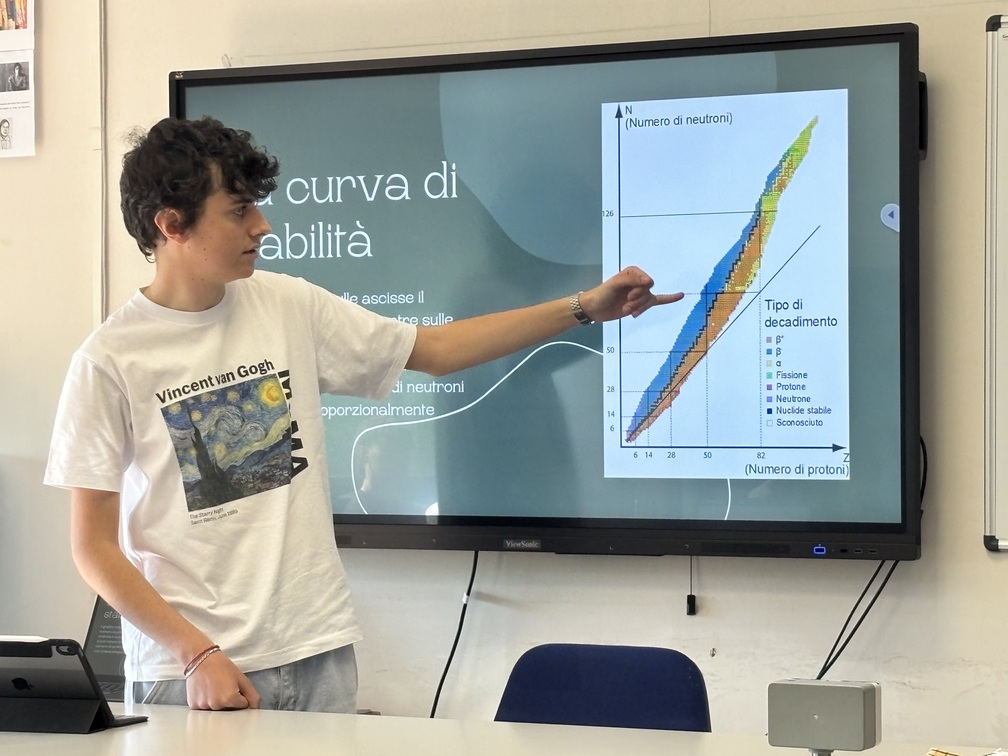

Nell’immagine, la curva di stabilità: un concetto centrale nella fisica nucleare e serve a comprendere quali nuclei atomici sono stabili e quali sono invece soggetti a decadimento radioattivo. Tracciando su un grafico il numero di protoni (Z) rispetto al numero di neutroni (N) per tutti i nuclidi noti, si osserva che i nuclei stabili si distribuiscono lungo una zona curva chiamata appunto curva di stabilità. I nuclei che si trovano al di fuori di questa curva sono instabili e tendono a trasformarsi spontaneamente emettendo particelle (decadimento alfa, beta, ecc.) per raggiungere una configurazione energetica più stabile. Il grafico degli isotopi/nuclidi mostra chiaramente questa distribuzione: i nuclidi instabili sono rappresentati in arancione e blu, mentre i nuclidi stabili appaiono come quadrati neri incastonati tra queste due regioni. Una linea continua attraversa il grafico e indica la posizione teorica dei nuclidi con numero di protoni uguale al numero di neutroni (Z = N). Si osserva che solo gli elementi leggeri seguono questa linea: infatti, per elementi con più di 20 protoni, la stabilità richiede un numero di neutroni superiore a quello dei protoni. Questo eccesso serve a compensare la crescente repulsione elettrostatica tra i protoni e a garantire la coesione del nucleo.

Il secondo posto è stato assegnato a Christian Meli e Lorenzo Pettigiani per il loro progetto dal titolo “Come utilizzare l’energia del Sole in pochi semplici passi”, un lavoro ricco di spunti teorici e divulgativi che affronta in maniera originale temi legati all’energia rinnovabile, alla classificazione delle civiltà avanzate e alla prospettiva di possibili futuri cosmici dell’umanità.

Il progetto parte dagli studi dell’astrofisico sovietico Nikolaj Semënovic Kardasëv, noto per aver ideato negli anni Sessanta una celebre scala di classificazione delle civiltà basata sulla loro capacità di sfruttare l’energia disponibile.

Secondo la Scala di Kardasëv, una Civiltà di Tipo I è in grado di utilizzare tutta l’energia disponibile sul proprio pianeta, una Civiltà di Tipo II riesce a sfruttare direttamente l’energia della propria stella (come il Sole), mentre una Civiltà di Tipo III può attingere all’energia dell’intera galassia. Questo modello ha rappresentato il punto di partenza per i due studenti, che hanno voluto interrogarsi non solo sulle tecnologie attuali, ma anche su quale possa essere il destino energetico della nostra specie nel lungo periodo.

Nel loro lavoro, Meli e Pettigiani hanno discusso anche il celebre Paradosso di Fermi, ovvero il contrasto tra l’alta probabilità statistica dell’esistenza di civiltà extraterrestri evolute e la totale assenza di prove osservabili.

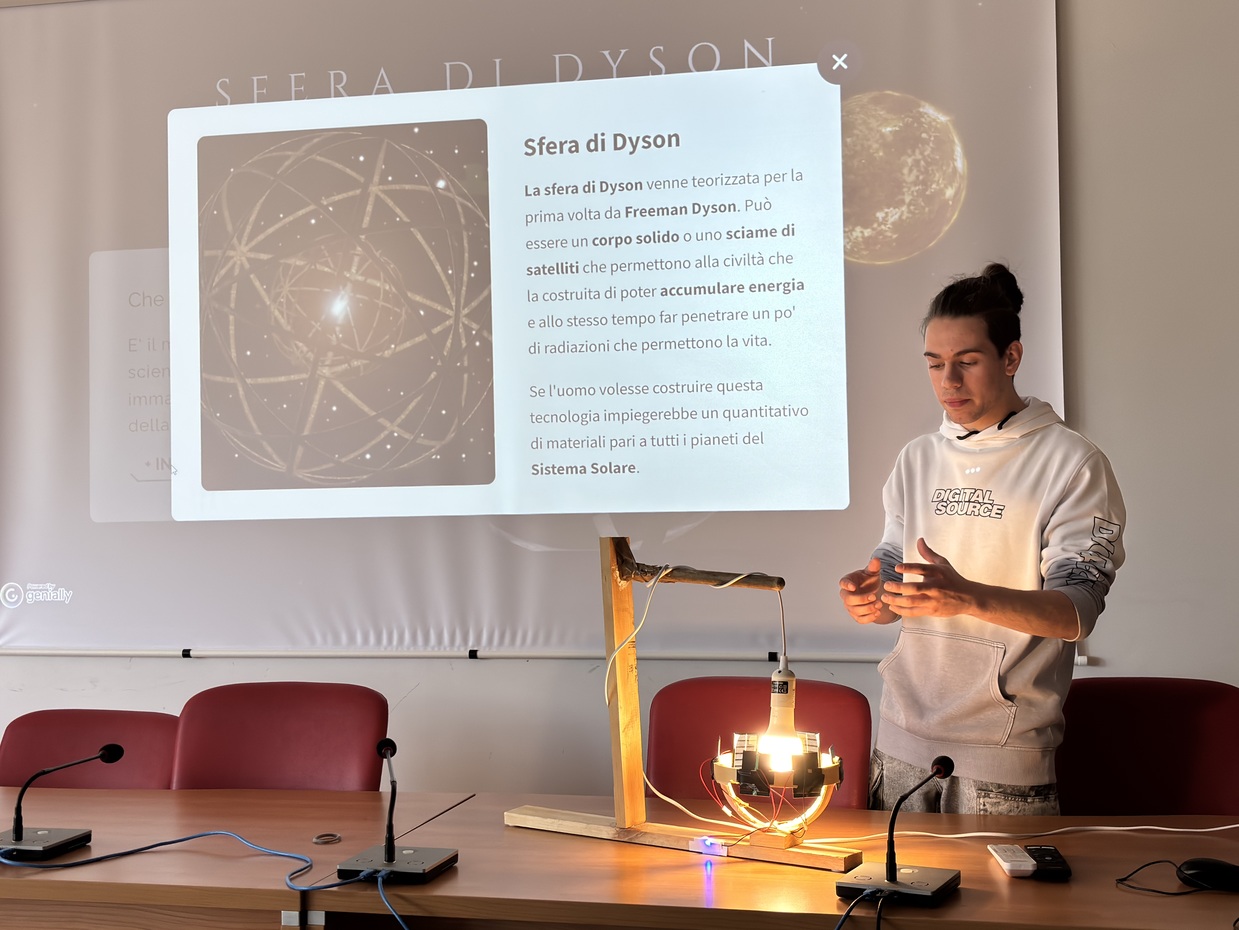

In questo contesto, è stata introdotta la Sfera di Dyson, una megastruttura teorica ipotizzata dal fisico Freeman Dyson che consentirebbe a una civiltà avanzata di catturare l’intera energia emessa da una stella, racchiudendola con una struttura artificiale gigantesca.

Per rendere questi concetti più concreti, il progetto ha previsto anche la realizzazione di un modello concettuale della Sfera di Dyson, illustrando le sue potenziali applicazioni e i limiti tecnici.

Ma l’originalità del lavoro non si ferma qui: i due studenti hanno anche collegato le ipotesi teoriche alla ricerca scientifica contemporanea, in particolare al progetto ITER, il più grande esperimento internazionale sulla fusione nucleare controllata, che mira a riprodurre sulla Terra le reazioni che avvengono nel cuore delle stelle. In quest’ottica, ITER rappresenta un primo passo tangibile verso una futura civiltà in grado di gestire l’energia in modo quasi illimitato e pulito.

Infine, per divulgare questi temi complessi al grande pubblico, Meli e Pettigiani hanno creato il sito www.noifacciamoscienza.it, concepito come una piattaforma accessibile e coinvolgente, ricca di contenuti multimediali, spiegazioni chiare e riferimenti scientifici. Il sito ha l’obiettivo di stimolare la curiosità e promuovere la cultura scientifica, in particolare tra i più giovani, dimostrando che anche i concetti più visionari possono diventare strumenti di riflessione e ispirazione.

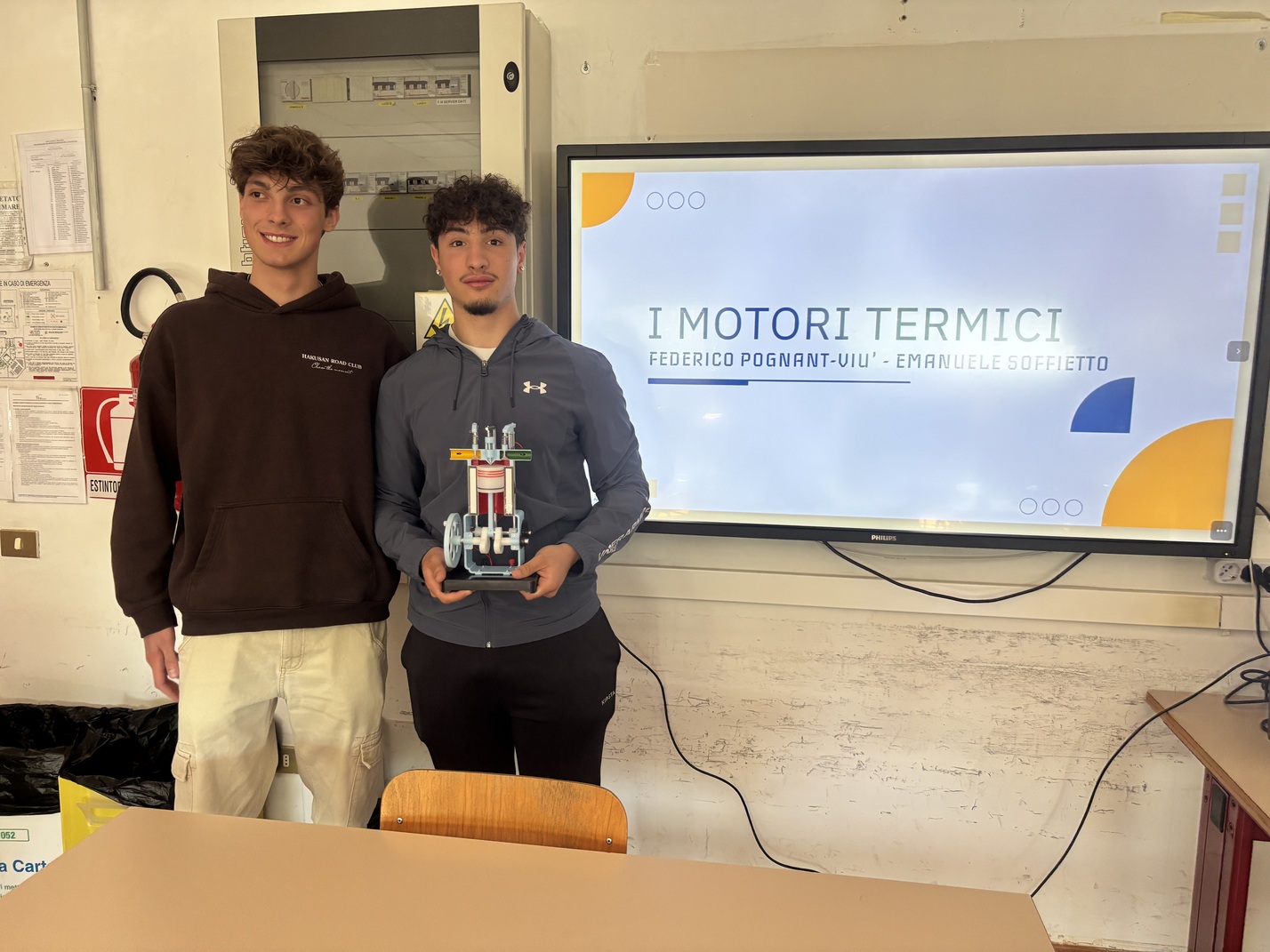

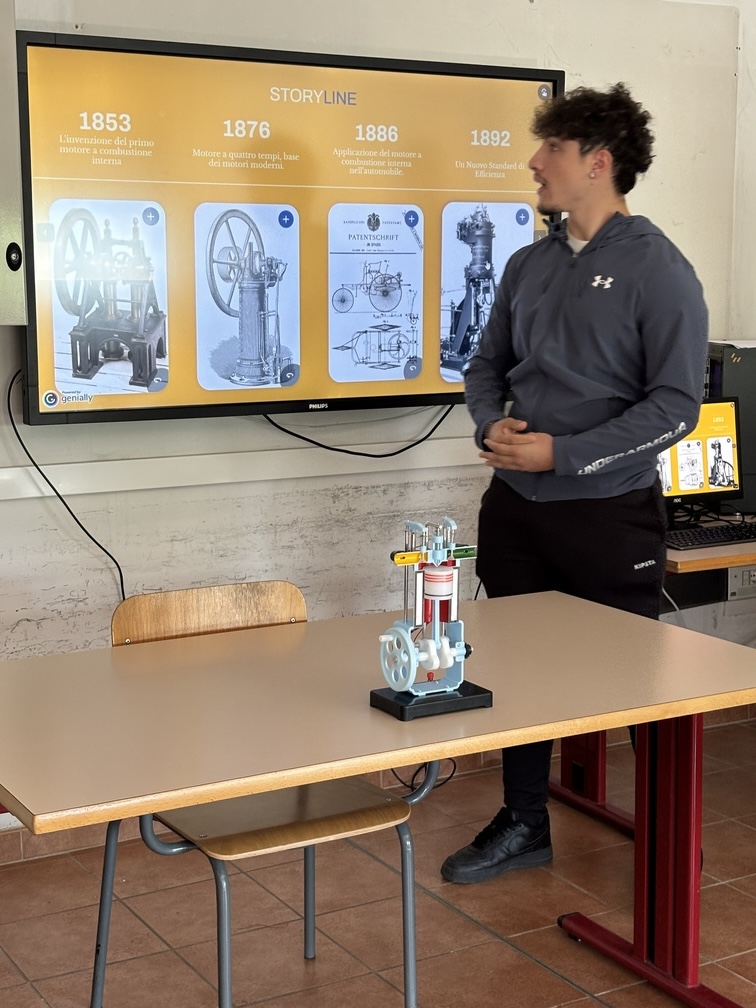

Sul terzo gradino del podio, Emanuele Soffietto e Federico Pognant Viù hanno stupito la giuria con un progetto che unisce scienza applicata, design e storia della tecnologia. I due studenti hanno realizzato un modello divulgativo funzionante di motore a quattro tempi, interamente progettato in CAD e costruito con componenti stampati in 3D, dimostrando grande padronanza sia delle tecniche di modellazione digitale che delle competenze meccaniche.

Il motore realizzato permette di osservare in modo chiaro e intuitivo le quattro fasi fondamentali del ciclo termico: aspirazione, compressione, combustione ed espulsione dei gas di scarico. Ogni fase è resa visibile grazie a un design trasparente e semplificato, pensato appositamente per scopi didattici e divulgativi. Il progetto non solo rende tangibili i principi della termodinamica, ma testimonia anche una notevole attenzione al dettaglio, tanto da raggiungere un livello costruttivo e stilistico che si avvicina a quello professionale.

Ma per capire la portata culturale di questo lavoro, è importante fare un passo indietro e ricordare la storia del motore a scoppio, una delle invenzioni che hanno rivoluzionato il mondo moderno.

Il primo motore a combustione interna degno di nota risale al 1860, quando l’inventore belga Étienne Lenoir mise a punto un motore a gas alimentato da una miscela di aria e gas illuminante. Tuttavia, è solo nel 1876 che Nikolaus Otto, ingegnere tedesco, sviluppò il primo motore a quattro tempi efficiente, noto appunto come ciclo Otto, dal nome del suo inventore. Questo motore fu un’autentica rivoluzione: grazie alla suddivisione del lavoro in quattro fasi, riusciva a trasformare in modo continuo e regolare l’energia chimica del combustibile in energia meccanica, aprendo la strada all’era dell’automobile.

Il principio del motore a quattro tempi si basa su un cilindro in cui un pistone scorre avanti e indietro. Durante l’aspirazione, la valvola di ingresso si apre e il pistone risucchia una miscela di aria e carburante. Nella fase di compressione, la miscela viene compressa dal pistone in movimento ascendente. Subito dopo, la combustione viene innescata da una scintilla della candela, causando l’espansione dei gas che spingono il pistone verso il basso. Infine, nella fase di scarico, i gas esausti vengono espulsi attraverso una valvola di uscita.

Questa invenzione è alla base di quasi tutti i motori automobilistici tradizionali ed è tuttora studiata per comprenderne l’efficienza, l’impatto ambientale e le possibilità di miglioramento o sostituzione con sistemi più sostenibili, come i motori elettrici o quelli a idrogeno.

Con il loro modello stampato in 3D, Soffietto e Pognant Viù hanno dimostrato che anche una tecnologia storica può diventare un potente strumento educativo, soprattutto se reinterpretata con le tecniche della prototipazione rapida e della modellazione digitale. Il progetto è un ponte ideale tra passato e futuro: un omaggio all’ingegno meccanico dell’Ottocento, ma anche una prova concreta di come la tecnologia di oggi possa servire per capire, spiegare e tramandare concetti complessi con immediatezza e passione.

Tecnologia e AI al servizio della scienza

Un aspetto comune a tutte le presentazioni è stato l’uso avanzato delle tecnologie digitali. Gli studenti hanno realizzato slide e materiali illustrativi che includevano immagini generate con strumenti di intelligenza artificiale generativa, utilizzate per rappresentare concetti astratti, ricostruzioni storiche, ambienti futuristici o visualizzazioni tecniche.

Questa scelta ha dimostrato una piena consapevolezza degli strumenti digitali emergenti, integrati nel percorso scientifico e comunicativo in modo creativo e innovativo.

Una giornata da ricordare

La Giornata della Scienza si è conclusa con la cerimonia ufficiale di premiazione, dopo l’elaborazione delle graduatorie da parte della giuria. A ricevere riconoscimenti non sono stati solo i vincitori, ma tutti i partecipanti, per l’impegno e la capacità di affrontare temi complessi con entusiasmo, metodo e originalità.

Anche i gruppi PCTO 3D hanno avuto un ruolo di rilievo nella riuscita della Giornata della Scienza 2025, presentando progetti che univano tematiche ambientali, chimiche e fisiche con una forte componente sperimentale e applicativa. Gli studenti hanno lavorato in squadra, simulando veri e propri team di ricerca, e realizzando modelli funzionanti che hanno arricchito l’esperienza del pubblico.

Le energie rinnovabili: dal biodiesel all’idroelettrico

Uno dei gruppi ha illustrato un progetto dedicato alle energie rinnovabili, con particolare attenzione alla produzione di biodiesel da grassi vegetali. Il percorso è stato presentato passo dopo passo, dimostrando come da oli vegetali esausti si possa ottenere un combustibile alternativo, pulito e sostenibile. A completamento del lavoro, è stato mostrato anche un modello semplificato di impianto idroelettrico, che simulava la trasformazione dell’energia potenziale dell’acqua in energia elettrica, evidenziando l’efficacia di soluzioni energetiche a basso impatto ambientale.

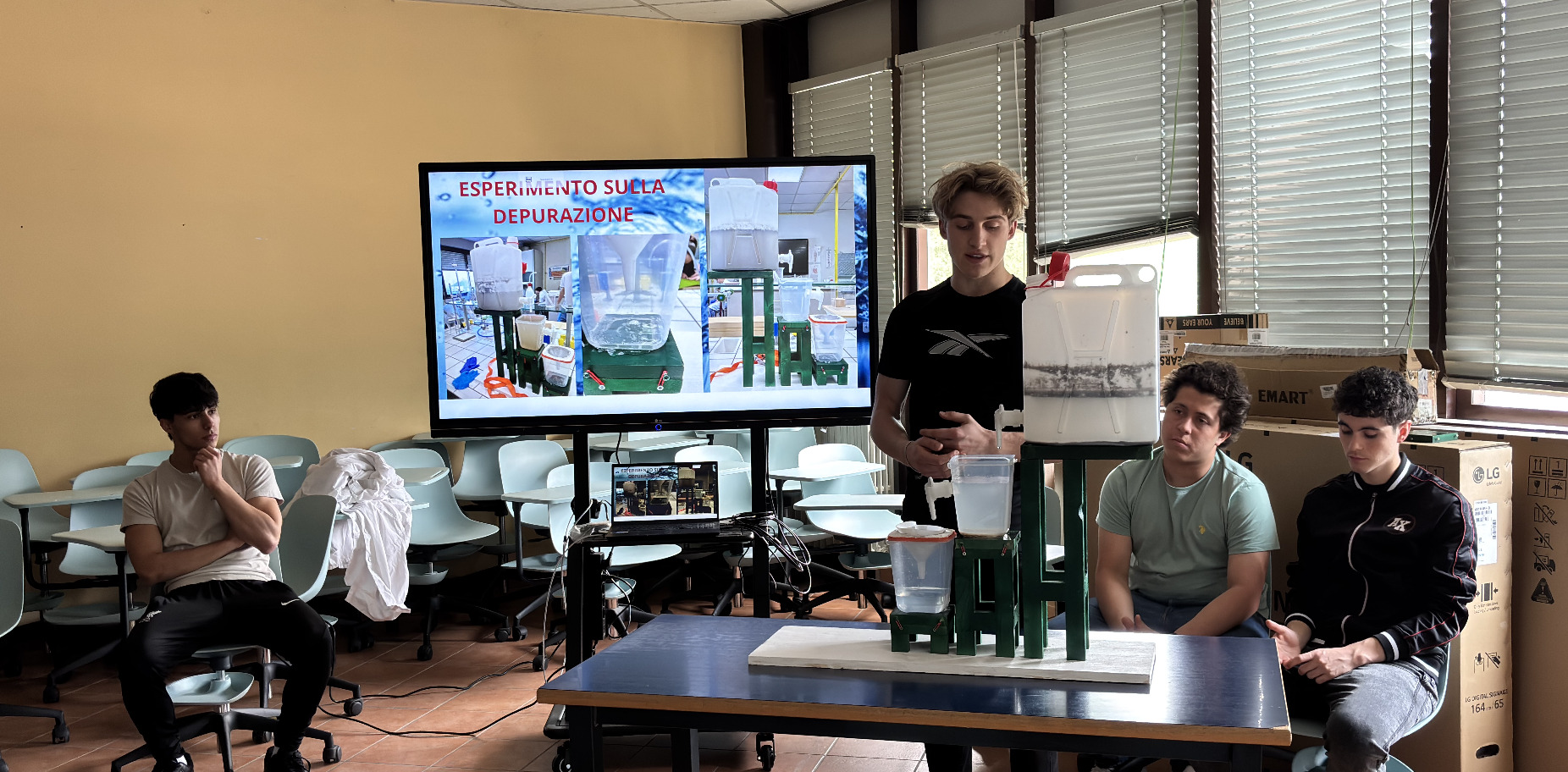

La purificazione dell’acqua: il ciclo della potabilizzazione

Un secondo gruppo ha proposto un progetto sulla purificazione industriale dell’acqua, con la realizzazione di un modello fisico di impianto capace di simulare i processi di filtrazione, decantazione e potabilizzazione. Gli studenti hanno ricreato un impianto in scala ridotta che mostrava visivamente come l’acqua sporca potesse essere resa limpida e pulita, seguendo fasi ben definite. Un lavoro che ha messo in luce l’importanza dell’accesso all’acqua potabile come tema globale e contemporaneo.

Le ossidoriduzioni: tra chimica e colore

Nel laboratorio di fisica, un altro gruppo ha approfondito il tema delle reazioni di ossidoriduzione, mostrando come queste siano alla base di molti fenomeni naturali e industriali. Il loro esperimento ha coinvolto cambiamenti cromatici e luminosi, visibili grazie all’uso di soluzioni reagenti. Gli spettatori hanno potuto osservare in diretta le trasformazioni della materia, sottolineando l’interconnessione tra chimica e percezione visiva, con un forte valore didattico.

Elettromagnetismo e acceleratori magnetici

Infine, un ultimo gruppo si è dedicato allo studio dell’elettromagnetismo, presentando un lavoro pratico sulla realizzazione di elettromagneti. Il progetto culminava con la dimostrazione di un acceleratore magnetico, basato su un anello ciclotrone magnetico acquistato in gruppo per l’occasione – un dispositivo didattico simile a questo modello, che sfrutta l’interazione tra corrente elettrica e magnetismo per accelerare piccoli sfere di acciaio ad alta velocità. L’esperimento ha avuto un forte impatto visivo e ha aiutato a comprendere concetti chiave come la forza di Lorentz e l’induzione elettromagnetica.

Quella del 2025 è stata una Giornata della Scienza memorabile, che ha confermato l’importanza di educare alla scienza in modo attivo, coinvolgente e multidisciplinare. A Bussoleno, la scienza non è solo materia di studio: è curiosità, ingegno, visione e futuro.

La giornata si è conclusa con la cerimonia di premiazione, durante la quale è intervenuta anche il Sindaco di Bussoleno, Antonella Zoggia, esprimendo apprezzamento per l’impegno degli studenti e il valore dell’iniziativa per la comunità.

Giornata della Scienza 2025 a Bussoleno - Risorse per la scuola

9 mesi ago[…] Ad aprire la giornata è stata una giuria composta da esperti e rappresentanti del territorio: Diego Guenzi, ricercatore del CNR-IRPI, Federico Aru, Presidente della Pro Loco di Bussoleno, Oscar Bellone del Rotary Club Susa e Valsusa, il medico Giuseppe Graffi, specialista in geriatria a Susa, Massimo Auci, fisico ricercatore e vicedirettore della rivista Gravità Zero, e Claudio Pasqua, giornalista scientifico e direttore della stessa testata, che ha redatto una pezzo giornalistico dettagliato sulla giornata. […]