Di fronte all’ennesima ondata di odio digitale che ha colpito Gabriella Greison per essersi presentata con un abito ritenuto troppo elegante e femminile a una cerimonia universitaria a Taormina, è inevitabile porsi una domanda: chi sono davvero gli hater? E soprattutto, quale idea distorta di libertà e moralità pretendono di imporre?

Un video che la ritraeva con un “abito estivo, color verde acqua” e un “bel décolleté”, è diventato il bersaglio di insulti volgari da parte degli haters. Tra i commenti ricevuti si leggono frasi anche da altre donne come: “Una donnetta che ha bisogno di apparire”, “Abbigliamento indecente e poco dignitoso” e “L’età che avanza costringe alcune donne a sparare gli ultimi fuochi d’artificio”.

La Greison, fisica e divulgatrice brillante, nota per rendere accessibili e affascinanti concetti scientifici anche complessi, è finita nel mirino non per le sue idee, non per un errore professionale, ma per un vestito. Un vestito, nulla di più. Eppure questo è bastato per scatenare un’ondata di commenti d’odio, giudizi moralistici e insinuazioni sessiste. Il problema non è l’abito in sé, ma ciò che esso rappresenta: una donna che si presenta in pubblico, in un contesto accademico, con un’immagine autonoma, personale, libera. Per alcuni, questa libertà è ancora oggi un affronto.

Il moralismo come strumento di controllo sociale

La storia dell’abbigliamento femminile è la storia del controllo del corpo della donna. In ogni epoca, l’abito è stato uno specchio dei costumi sociali e, spesso, una gabbia imposta da norme mascherate da buon gusto, decoro, rispetto. Nell’Ottocento, le donne erano imprigionate in corsetti e crinoline, simboli di una femminilità fragile e controllata. Negli anni Venti del Novecento, la flapper girl scandalizzava la borghesia con abiti corti e capelli alla garçonne, esprimendo un bisogno di emancipazione che passava anche dal corpo. Negli anni Sessanta e Settanta, la minigonna e il topless in spiaggia furono altrettanti atti di rivolta, portatori di messaggi di libertà, non di seduzione.

Ogni volta, la società conservatrice ha reagito con scandalo, spesso mascherato da “buon senso” e “decoro”. La libertà è sempre sembrata troppo, quando incarnata da una donna. Il problema non è mai stato il vestito, ma chi lo indossa e cosa rappresenta.

L’odio degli hater: un riflesso dell’inquietudine sociale

Gli hater che oggi attaccano Gabriella Greison non sono diversi, nella sostanza, da chi nel passato lanciava anatemi contro le prime attrici teatrali o le donne in pantaloni. Cambia il mezzo — oggi lo schermo di uno smartphone — ma resta la stessa dinamica: giudicare, ridicolizzare, reprimere.

Questi commenti non nascono nel vuoto. Gli hater si nutrono di frustrazione, spesso proiettando sugli altri il proprio disagio. La donna libera, colta, che parla in pubblico con autorevolezza e si veste senza conformarsi alle aspettative, destabilizza. Non rientra nello schema rassicurante della donna mite, sobria, al margine. E allora si colpisce ciò che è più facile attaccare: il corpo, l’aspetto, i vestiti.

Umberto Eco, durante una celebre lectio magistralis tenuta all’Università di Torino nel giugno 2015, disse una frase che fece il giro del mondo e che oggi, alla luce di casi come quello che ha colpito Gabriella Greison, risuona con forza profetica:

“I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel.”

Con questa affermazione, Eco non intendeva certo limitare la libertà di espressione, bensì metterci in guardia sull’equivalenza illusoria tra opinioni fondate e opinioni qualunque. Il problema che evidenziava era la perdita di autorevolezza del sapere, travolto da un mare indistinto di rumore mediatico in cui chiunque si sente in diritto — spesso in modo aggressivo — di commentare, giudicare, aggredire.

Nel caso di Gabriella Greison, è evidente: una donna colta, libera, in grado di comunicare la scienza con eleganza e intelligenza, viene bersagliata non per ciò che dice o fa, ma per come appare. Ed ecco che quelle “legioni di imbecilli” di cui parlava Eco si manifestano in tutto il loro squallore: pronti a ergersi a giudici morali, a colpire senza conoscere, senza argomentare, mossi da un bisogno compulsivo di affermare un potere che nella realtà non hanno.

Il monito di Umberto Eco è più attuale che mai: non tutto ciò che viene detto ha lo stesso valore. E non tutto ciò che viene detto online merita risposta. Ma i casi emblematici, come quello della Greison, vanno invece denunciati e analizzati, proprio per continuare a educare alla responsabilità dell’espressione, alla qualità del pensiero, e alla difesa della libertà personale contro le derive del moralismo digitale.

Il paradosso dell’epoca dei diritti

Viviamo in un’epoca in cui, sulla carta, la libertà d’espressione è garantita. Le università sono luoghi di pensiero, le donne possono votare, insegnare, dirigere aziende. Ma appena questa libertà si esprime in forma visibile e non allineata, scatta il meccanismo dell’esclusione sociale digitale. Non è il vestito a infastidire, ma il messaggio che veicola: “Sono padrona di me stessa”. Ed è questo che viene punito.

C’è qualcosa di profondamente ipocrita in tutto ciò. Le stesse persone che magari inneggiano alla libertà di parola quando si tratta di difendere idee conservatrici o discriminatorie, si sentono minacciate da un vestito. La libertà va bene solo quando non mette in discussione lo status quo.

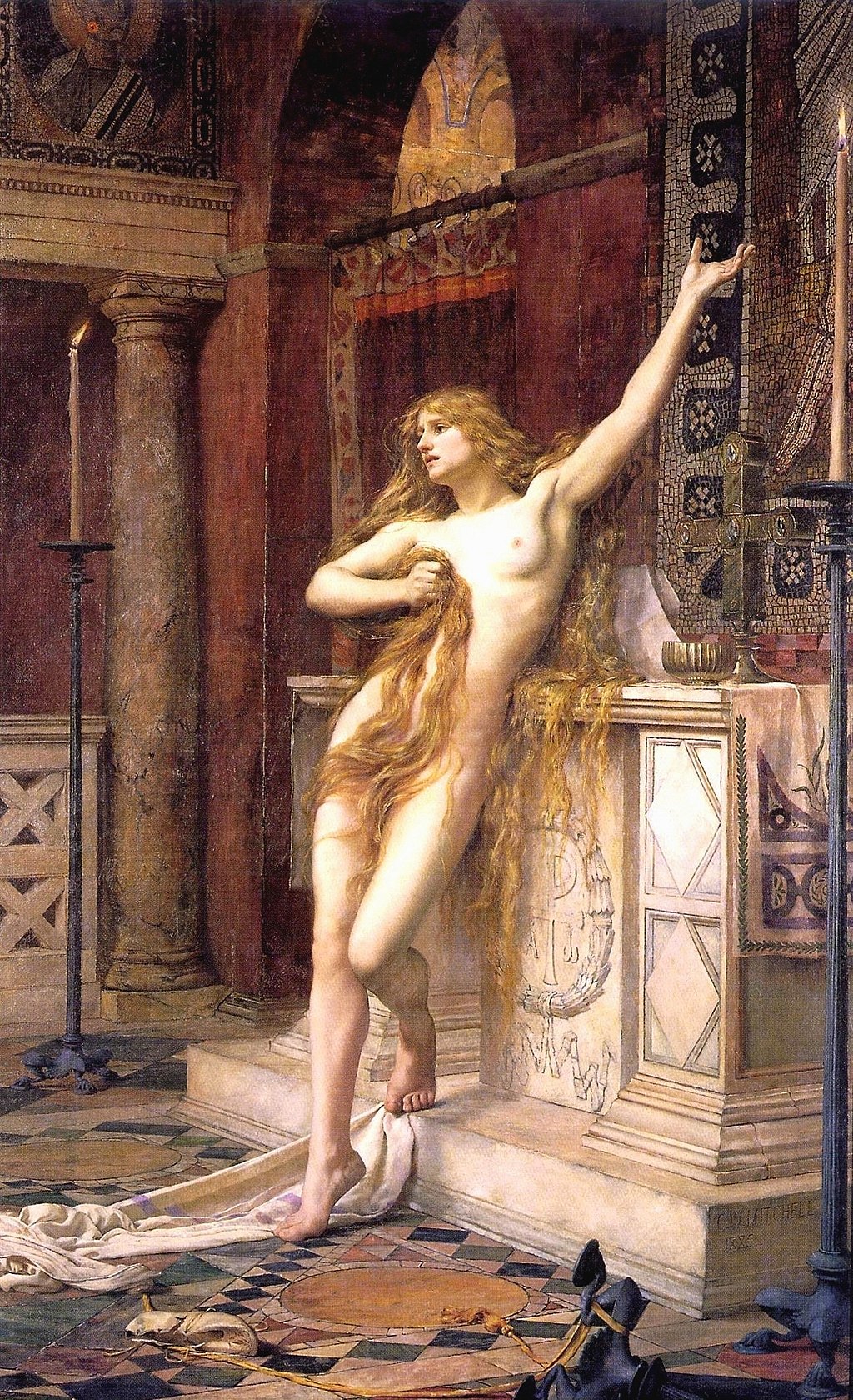

Viene ricordata per essere stata la più tristemente celebre delle vittime di religione pagana perseguitate e uccise dai cristiani a partire dal III-IV secolo anche perché una donna colta dava fastidio all’oligarchia dell’epoca.

Olio su tela di Charles William Mitchell, 1885, Laing Art Gallery (Newcastle).

Il ruolo dei social e il ritorno del patriarcato soft

I social network hanno amplificato la possibilità di esprimere odio. L’anonimato e la distanza creano una bolla in cui è facile diventare giudici, puritani, censori. Ma c’è anche un altro elemento: l’hater è spesso un moralista mascherato da progressista. Finge di difendere la “serietà” del contesto universitario, ma in realtà difende un’idea antica, gerarchica, maschilista di ordine sociale.

Questo moralismo digitale è una forma di “patriarcato soft”, più subdolo perché si presenta come ragionevole, equilibrato. In realtà, è un modo per tenere le donne al loro posto. E il posto, per alcuni, non è certo quello di madrina colta in un contesto accademico, men che meno con un abito che richiama autonomia estetica e potere personale.

Cambiare lo sguardo, educare alla libertà

Gli hater non vanno semplicemente ignorati. Vanno smascherati nella loro ipocrisia, nella loro mediocrità intellettuale, nel loro bisogno patologico di limitare gli altri per sentirsi a posto con sé stessi. E la società ha il dovere di creare spazi di discussione in cui il rispetto non sia fondato sull’uniformità, ma sulla valorizzazione della diversità.

Il corpo femminile non è un campo di battaglia, e il vestito non è un pretesto per escludere, giudicare o censurare. È tempo di restituire dignità alla libertà di essere, anche — e soprattutto — quando questa libertà prende forma attraverso un gesto estetico. Gabriella Greison non ha mancato di rispetto a nessuno: ha semplicemente esercitato un diritto. Difenderlo non significa prendere parte a una polemica sterile, ma scegliere da che parte stare in una battaglia culturale che è tutt’altro che conclusa.

Comments